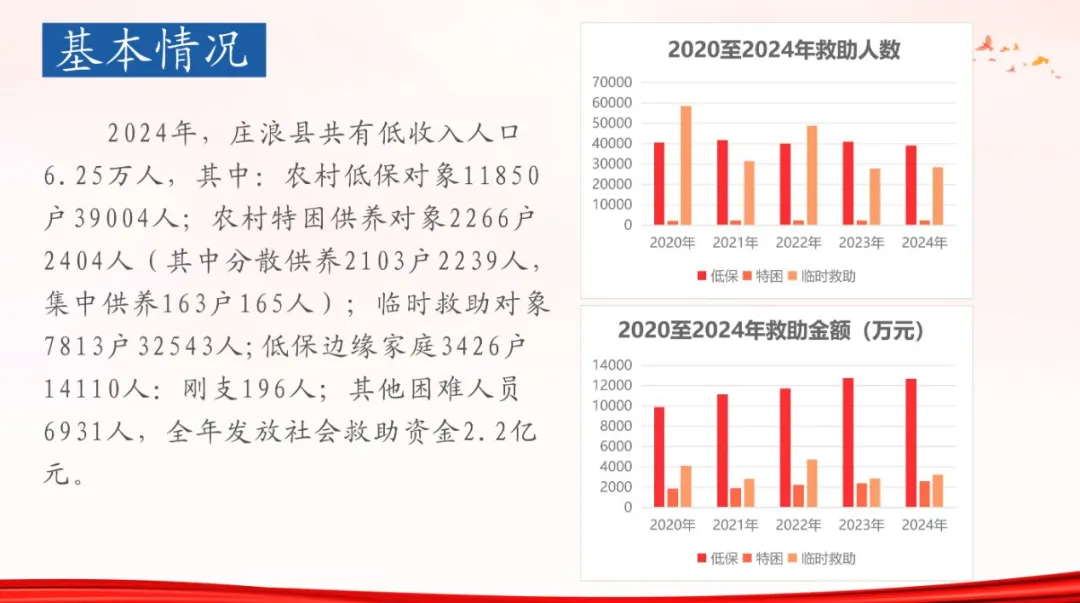

甘肃庄浪:两项政策衔接并轨背后的民生温度

日前,民政部举办“我们的救助故事·创新篇”之2024年度社会救助领域创新实践优秀案例宣传交流活动。8位基层社会救助工作者用一个个鲜活的事例分享了推进社会救助改革创新背后的故事,展示了优秀案例蕴含的生动实践和宝贵经验。今天,让我们通过甘肃省庄浪县一位基层社会救助工作者的分享,看他们如何在庄浪梯田上织就兜底保障网,让社会救助的阳光照亮每一个角落!

“庄浪的百万亩梯田,一层层托起黄土高原的丰收梦;而我们的社会救助体系,正如同这错落有致的田埂,用政策衔接的经纬线,兜住每一个可能下坠的人生。”2019年甘肃省庄浪县与全国一道实现了整县脱贫目标,2024年被民政部列为“两项政策”衔接并轨试点县,这是一次机遇,也是一次挑战,如何推动“防止返贫帮扶”与“低收入人口救助”两项政策并轨?如何构建分层分类、抓实见效的社会救助体系,筑牢民生保障底线?我们迎难而上,奋楫笃行。

关键词一:破壁垒

天有不测风云,人有旦夕祸福。南湖镇北关村的张军(化名),原本过着平凡却温馨的生活。父母年迈,早已失去了劳动能力,两个孩子正在接受九年义务教育,妻子在家务农,悉心照料着一家老小。张军则常年在外务工,用辛勤的汗水撑起了这个家。虽然日子清贫,但一家人其乐融融,生活也算安稳幸福。

然而,命运的打击来得猝不及防。去年,张军的父亲因意外导致腰部骨折,半身瘫痪,生活无法自理。为了照顾父亲,张军不得不放弃外出务工的机会,回到家乡。他在附近打零工,收入骤减,家庭的经济压力陡然加重。父亲的医疗康复费用、孩子的教育费、一家人的生活开支,像一座座大山压在他的肩上。

尽管民政部门先行给予4200元临时生活救助金,扶贫部门将其纳入监测范围,但由于张军拥有一辆7.5万元的消费型车辆,这个家庭被挡在了低收入人口认定的门槛之外。这辆车,或许是张军曾经努力打拼的见证,如今却成了他无法获得救助的“枷锁”。生活的重担让他喘不过气来,但他依然咬牙坚持,因为他知道,自己是这个家的顶梁柱,是父母、妻子和孩子们的希望。

针对张军这类问题,我们采取对象“融合法”,取消“防返贫监测对象”并进行标注,通过适当豁免低保边缘家庭和刚性支出家庭财产规定,将张军纳入低保边缘家庭,并将其瘫痪的父亲单人纳入低保范围。同时,创新对象认定标准,新增住房及饮用水安全指标,通过这些举措,将全县1529名类似家庭分层分类纳入低收入人口范围,彻底解决防返贫监测对象和低收入人口“不融合”的问题。

关键词二:筑防线

如何防止返贫致贫,守牢基本民生保障底线?庄浪的答案是:“大数据+铁脚板”。

去年8月,在预警监测中,县救助办小朱发现朱店镇董湾村董建军(化名)家庭,一家三口原本享受三类低保,生活虽不富裕,但也算安稳。然而,命运却一次次将重担压在这个家庭的肩上。三年前,董建军与妻子离异,独自承担起抚养11岁儿子的责任。作为父亲,他无怨无悔地扛起了生活的重担,只希望孩子能健康快乐地成长。然而,厄运专找苦命人,儿子因一场感冒引发了病毒性心肌炎,住院总花费了近16万元,医疗“三重”保障后仍需承担6.3万元的费用,这笔钱对这个本就拮据的家庭来说,无疑是雪上加霜。董建军的心中充满了无奈与焦虑,但他依然咬牙坚持,东拼西凑,倾其所有为孩子支付了医疗费用,因为他知道,自己是儿子唯一的依靠。

在接到预警信息的第一时间,我们迅速启动“一事一议”机制,为董建军一家紧急落实了1.8万元的急难型临时救助,县慈善总会也同步伸出援手,给予2000元救助资金。不仅如此,我们还将他家信息精准录入庄浪民政预警转办系统,确保后续帮扶精准衔接。紧接着,乡镇农果业站主动上门,专业人员悉心为董建军修剪果树,还手把手现场教学,毫无保留地传授技术要点,助力果园发展;扶贫部门积极作为,为其快速落实5万元小额创业贷款,切实为果园后续的持续壮大注入强劲资金动力;教育部门温情关怀,考虑到孩子暂时无法到校上课的特殊情况,专门安排教师送教上门,保障孩子学习不中断。两个月内,朱店镇通过严格的动态管理,依据政策将他家纳入二类低保范畴,全方位筑牢兜底保障防线。经过这一系列扎实有效的救助帮扶政策,当再次与董建军碰面时,他脸上一扫往日阴霾,那重燃希望的光芒熠熠生辉,满是感激的笑容令人动容,真切展现出救助帮扶的温暖力量正在他家生根发芽。

通过将“人找政策”与“政策找人”相结合,精准确定保障对象、科学制定保障措施,实现应救尽救、应帮尽帮。依托“一键报贫”系统、监测预警平台,积极衔接省民政厅完善信息系统,及时将新识别认定的5类人群录入“庄浪民政预警转办系统”,发挥“一门受理、协同办理”作用,做到“早发现、早介入、早帮扶”。从识别认定、监测评估、多元共助、综合帮扶四个维度,明确低收入人口常态化救助帮扶的路径和实施标准,切实兜住了底、兜准了底、兜好了底。

关键词三:暖民心

政策并轨的最终目标,是让每一位庄浪百姓感受到“稳稳的幸福”。

工作开展以来,我们逐户建立台账,精准施策帮扶,落实生活救助对象1526名,发放资金806万元;实施医疗“三重”保障7567人(次)529万元;落实“雨露计划”补贴234人35万元;改造抗震农房191户416万元;扶持“五小”产业926户89万元;选聘公益性岗位831人,发放工资381万元;落实务工交通补贴5624人123万元;开展劳动技能培训629人;对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的3478户人群,主动发现、主动介入,快速启动临时救助程序,落实救助资金1603万元。深入推进“资金+物资+服务”救助,为张军父亲这类生活不能自理的3237户困难重度残疾人、1914户特困供养等重点群体落实走访探视、生活照料等服务,或许只是一次走访,一把轮椅,也能抚慰他们饱经沧桑、渴望关怀的心。发动社会力量参与慈善关爱,在省民政厅的倡导下,全县积极助力“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设,捐赠资金91.3万元;县级慈善总会自筹捐赠资金65万元,一串串数字,一张张任务分工,丈量着我们为民“闯关”的脚步,也温暖了民心。

“救助工作不是把谁背在肩上走,而是陪着他们一起,把断了的山路重新接上。”我们深知:每一项政策背后,都是一个家庭的希望;每一次救助帮扶,都是一份初心的坚守!今后,我们将继续以“时时放心不下”的责任感,完善闭环救助体系,扩大政策覆盖面,让生活困顿者得周济之助、让陷入困境者无生存之虞、让社会救助的阳光照亮每一个角落!